张永修,另有笔名艺青、柯云。 编著:《失传》(散文集,1987),《给现代写诗》(诗集,1994),《寻虎》(小说集,2023),《成长中的6字辈》(合集,主编,1986),《辣味马华文学——90年代马华文学论争性课题文选》(与张光达、林春美联合主编,2002),《我的文学路》(与林春美联合主编,2005)等。 曾任星洲日报《星云》版主编、南洋商报《南洋文艺》版主编、文学杂志《季风带》主编。目前为枫林文丛主编。 曾先后获得八届(即1995,1996,1997,1998,2000,2002,2009,2012年度)马来西亚编辑人协会黄纪达新闻奖之副刊编辑奖。

2020年7月31日星期五

五次呼吸

张永修/五次呼吸

文艺春秋

弓着身体,头下臀部向上往后移,双掌贴地手往后推,脚跟着地——这种下狗式是很舒服的休息方式。我缓慢呼吸,让气流平和的从我鼻腔肺腑进出,调节我的疲劳。

旁边刚来的大只佬鼻息沉重,汗流浃背,低口宽松的背心湿嗒嗒,贴在老树盘根的胸脯上。他以为瑜伽动作缓慢,看似没有什么运动量,却让平日举铁拉重的粗壮身躯呼吸急促。

有些休息的姿势让人放松,有些人却一样感觉辛苦。

婴儿式的休息方法应该是最舒服的姿势之一。我膝盖韧带受伤之后,无法蹲,要像婴儿那样的将屁股往后推向脚跟往后坐,非常辛苦,复健时得数五次呼吸,感受五次呼吸的疼痛与难耐,有进步之后次数再渐次增加。所以舒服的休息法不一定让所有人舒服。

做瑜伽,通常会有定格的休息姿势让学员休息。

休息,就五次呼吸的时间。即呼、吸各五次。不过这算法因人而异。有的导师呼一次五秒钟,吸一次五秒钟;也有导师的数法一次一秒。当然我们都想休息时的数法是五秒一呼,五秒一吸;撑住某个姿势的时候,就一秒一下。时间转眼倒数到零,导师可能又会五、四、三、二、一的重数,或者增加到二十下、三十下。有的导师更先进,动用到计时器,那往往是一分钟、两分钟或更长的拉经或锻炼核心组织的时间。一些聪明的学生会发出惨叫或哀求,讨可怜。遇到包青天,则静若寒蝉,死撑。

我年近半百才开始学瑜伽。年轻的导师鼓励我说:我妈都还在练瑜伽。我的同学中有几个白发爷爷和奶奶。有个奶奶骨骼柔软如小孩,手足如洋娃娃,可前后灵活扭转,令人羡慕。

我中学时期被发现心脏有异声,开始不上体育课。找到第一份工作,体检拿报告前都胆战心惊,害怕过不了关。身体在成长阶段有些改善,我也尝试比较不激烈的运动。过后遇到车祸,断了手脚,就几乎不运动了。到我下定决心要按时运动,那是身体发出二高危险讯号的时候。我衡量过,我宁愿花钱运动也不愿花钱在药品上。我开始上瑜伽和一些其他不怎么激烈的运动。从弯腰手指离地半尺,到手指能碰到地面到手掌能按着地面,那种进步给我信心:我的骨头还不至于不能弯曲。当然还有很多动作因先天和后天的局限,我无法达致,比如一字马劈腿,或后翻作拱桥时右手掌无法贴地。而一些所谓危险动作如头部倒立,我费了几个月苦练,竟然让我能不靠墙轻易做到,并能保持平衡长达一分钟。我忘了我有高血压,头也不晕眩。这些大概是勤劳加分,日久有功吧。

(稿于2019年3月)

刊于《星洲日报。文艺春秋》31/7/2020

https://app.sinchew.com.my/amucsite//pad/index.html#/detail/2315728/2103

2020年7月27日星期一

星洲旧臣终老南洋

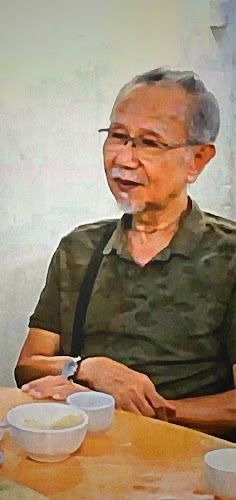

摄影:张永修

星洲旧臣终老南洋

张景云

《东方文荟》第101期(2007年4月8日),刘敬文有一篇“编辑手记”,有几句话说,“张生在《南洋商报》当总主笔时,于1994年底首辟星期天论坛,堪说是文化观念的领航者。”这里所说的事,与实际情况有很大的差距,我自己从未说过这些话,很可能是朋友之间以讹传讹,而我本人又时常舌头打结,在这之前我也只曾读过一次这样的误传,不知要向谁人澄清才是。

这一回面对《文荟》读者,我是应该把事情说清楚的。刘文所说的首辟星期天论坛和文化观念领航,功劳应归王锦发,这是我多年来心里的定论;近年有机会回想,觉得还应该归功于当年任南洋报业董事经理的邓汉昌。

今天在报界,知道有王锦发其人的新闻工作者已越来越少,我在这里给他说几句话,他在世时毕竟也为马华文教事业做了一些实事,应该不会浪费读者的时间。思绪紊乱,最好从初识说起。1984年我被破格擢升为《南洋商报》主笔,不久之后就躬逢马华公会陈梁党争,有人出来组织华文报刊评论人不定期聚谈,和拜会聆取党争双方的汇报(记忆中只有跟陈群川吃过一次饭),这当然是陈派的隐性宣传招数,而我就是在这样的场合结识王锦发。

记得当年《星洲日报》的同道还有一个黄友,他们都是领专题作者的职衔执笔写社论,都说人力很紧绌,这也不足为奇,那时南洋业务一枝独秀,《星洲》落后于《南洋》(不是一个马鼻,而是一两个马身),老板当然要想办法榨尽人力。“茅草行动”过后,《星洲》复刊时,王锦发和黄友都被阻挡回不了原来的工作岗位。(复刊后有一段大约两年时期,《星洲》没有设主笔职位,社论请外人以件计酬供稿,也算是华文报史上小小的创举。曾给《星洲》撰写社论的外人包括张灿泉、郭孝谦、钟伯煊等。)

还是在1980年代中期,第一大报的《南洋商报》老板们有意扩展业务,扩大报业版图,于是把眼光投向半个世纪以来的宿敌《星洲日报》,与对方谈判收购条件。那时我有几次跟锦发(那时他还在《星洲》)晤谈,我们都对收购后的局面感到隐忧;那时华社对公民权利受到侵蚀的不满日益高涨,二大报合并之后,若是主导权失陷,华社将没有了异议的第二个声音,我们都觉得这种局面应该尽量避免。

锦发平时讲话偶尔会亢贲,脸孔涨得通红,但说到这个问题,他总是压低声线,仿佛生怕被身边闲人听到。当然后来收购不成,报界传说当时议价,只差一百万零吉之数,孰料这一役之后,华文报生态遂三五年一变,越变越伊于胡底,今天就只能用险恶来形容了,锦发若仍健在,不知会作何感想。

锦发原在《星洲日报》,后来怎么会流落《南洋商报》,此事应该从“茅草行动”说起。在那次大扫荡中,《星洲日报》被马哈迪政府封禁,待到开门复刊时,股权已经落入张晓卿手里,停刊时投闲置散的职员,有不少人(很多是编采部门的人)要重回原职却被“挡驾”,这就是后来一宗被撤职员工追讨应得利益拖沓逾十年的官司的缘由。锦发有段时期跑到巴生去做“不是人做的”独中校长,后来或之前还做过其他什么事,然后就循着南大——福建帮这条线进了《南洋商报》,这已是1992年的事了。

那时《南洋商报》主笔没有空缺(早期主笔职情怳皆如此,只有到我任总主笔时,主笔空缺总不让填补,害我辛苦了几年),锦发只好屈就专题作者,但他写时事评论,却不用原名发表(用的是笔名郑重);何以如此呢,我后来从国忠所说的“复杂”这两字揣摩到他的心理。首先是他的社会关系复杂,又是南大校友,又是福建帮老板,又是左派渊源,又是董教总,又是(在“打入国阵纠正国阵”之后)民政党,他对郭洙镇真是钦佩得让我感到莫名其妙,总之复杂就是了;外面的复杂自然影响到心理,写起评论文章来就不能畅所欲言,文章见报不知会接到多少电话(在马来西亚,你以为只有内政部的 paper pushers 们才是脸皮奇薄随时敏感吗?),于是索性用笔名算了。

在社会关系上我真是愧不如他,这个弱点也变成我的优点,对身后贴着一道权势阴影的人,我总是报以白眼,所以一直都能保持旧派读书人的(人说乡愿!)本色;我的做法很简单,在你的名字后面加上先生的尊称,你我今生后世也就平等了,平等到好像双方都赤裸裸站在阎罗王面前那样。当国忠跟我评说“复杂”时,我们都为这个朋友感到担忧,因为他本质上毕竟是个读书人,读书人是经不起太“复杂”的冲击的。

后来锦发怎样做了总主笔,这事也得兜个圈子来说:因为《南洋商报》是个老字号,老店里人事总有些情况是要“论资排位”。当年总主笔是张木钦,他本来是好端端一个总编辑,称呼他“潮州才子”的那人把他排挤了下来,适好马华把《通报》脱手给新协利集团,马华控制《通报》十年,也足足亏蚀了十年,新协利何以要接手这烂摊子且不说他,即接了手当然就得想办法振兴业务,于是就找到张木钦,礼聘为编务董事,这样就有“南洋三张”移栖《新通报》的事。

我事后忆述此事,总是说我跟着木钦、悄凌过《新通报》,没什么大道理,悄凌说景云景云我们一起过去,我就跟着过去了。我这人就是这么简单。呈上辞职信后,邓汉昌召见(他那时还只是总经理),内定我任总主笔劝我留下,编辑部高层都传说此事;一回在食堂跟何谨同桌,他说景云你有什么理由要走,想想看,同样是总主笔,《南洋商报》的和《新通报》的并排站在街边,你道人家会看到哪一个?我当然驳不倒这条道理,然而还是去了《新通报》,去做透明总主笔,这是1993年7月的事。一年又两个月后,《新通报》的业主说不玩了,这家被政客玩惨了的一家好好的报馆,一份原本走普及路线、销量傲人的报纸,就这样遇人不淑无疾而终。

老板宣布停刊当天,《南洋》那边就有电话来约我们三人吃晚饭,来的人是总经理林忠强教授(邓汉昌其时已升任董事经理)和副总编辑陈喜忠,这样我又回到《南洋》老巢去吃回头草——张木钦和悄凌何以没有回《南洋》,这故事应该留给当事人自己去说。在《新通报》那一年多的时间里,《南洋》已从孟沙区惹兰良旧址迁入 Kelana Jaya的美仑美奂新厂房,我回去上班前先去见过邓汉昌,那时总编辑还在新旧交替,他说我们找到了一个很solid的人。这时锦发也刚升任总主笔。

乔迁后的《南洋商报》(母公司南洋报业已收购《中国报》而集团化),新人新厂新气象,仿佛士气高昂,实则很多败象已露(我们在孟沙旧厂时早已见到),好景倒像是回光返照了。这时言论和专题合并为一组,锦发主管,占用办公楼三楼额头部位,人称龙头地,玻璃窗外就是一片高尔夫球场,而这组规模之宏大、人材之鼎盛,不仅一时无两,今天看来也确是空前。

想像看,总主笔领导一支超过十人的报馆内最优秀的健笔,专题作者六人(记得有郑韵穆、黄润妹等),主笔三人(两位专写社论,我编言论版),一名高级编辑,总主笔身边还有一位马大中文系毕业的陈韵宁担任秘书,用俗气一点的说法,这是何等风光。

风光的不仅是人力编制,总主笔所控制的报纸资源如版位也历来仅见,言论版和社论栏之外,还向新闻版供应专题特写,而星期天的南洋论坛也是在这个时期推出,论坛的几个版是由我和那位高编负责,我就是在此时定期写“云无心,水长东”专栏。

此外,总主笔还负责主持“南洋商报丛书”的计划,编委包括副刊主任陈和锦;我这个编委只被通知开过一次编辑会议,大概意见太多,从此以后丛书仿佛就与我无关似的,也没接到通知说我已被除名。不过丛书还是出了几个系列,后来不知何故就没了下文,据说馆方拨出的财务预算还剩一大笔没有用到。这套新的南洋丛书,是过去三十年华文报馆推出的最可观的一套出版物,所以我前文说邓汉昌这个功劳应该受到肯定。

这个主笔专题组后来就大大的萎缩了,龙头地腾出来让给从二楼搬上来的副刊组,两位专写社论的主笔退休后就没再填补,有些专题作者被调回采访组,剩下的几个人得搬去采访组一个角落的小房间;锦发病逝后不久,1998年初有一批《星洲日报》的人(据说都是刘先生手下败将)过来接管编辑部,我一声不响跑到香港去发了七天脾气,回来担任总主笔时就是这样一个凋零景况。锦发病重那段日子,我俩并排坐在两列桌子后面,天天看着他消瘦下去,最后几乎只剩下皮包骨,但他还是尽可能照常上班,算稿费的廖女士来谈事情,他还很豁达的说自己要死了的笑话;到最后不能上班了,报馆同事上门去探望,他总是坚持不见,最后再见已是出殡之日,我和张永新跟在大夥人后面送他最后一程。他身后也够寂寞,只有刘再复从美国寄来一篇悼文,早几年刘和李泽厚等来吉隆坡开研讨会,李刘的“告别革命”对谈让锦发取得发表权,原稿交给我发在言论版排日连载,当年算是文化界一盛事。

“王锦发?王锦发是谁?”今天会有很多年轻文化人(包括报人)这样问,再过十年八年,王锦发的记忆就会被无情的岁月淹没,所以我得抓紧时机留下几行文字。

《东方日报·东方文荟》第104期,2007年4月29日

2020年7月16日星期四

《反刍烟霞》目录

目录

Ⅰ 《枫林文丛》总序 / 陈美枫Ⅲ 自序 / 张景云

第一辑:书话

3 大地的手泽6 上医医国:革命与学术

9 两岸多少港湾

11 走你的路,让人去说话

14 南北洋场一名士

17 吹尽狂沙始到金

20 绣荷包与新文人画

23 屈原收泪夜,苏武断肠时

26 精光内敛,温润如玉

29 风雨鸡鸣守一庐

32 痛苦的画笔

36 革命沉重诗轻灵

40 分明是说话 又道我吟诗

42 一鸦无语夕阳斜

44 多彩的缀锦

47 一根草,一点露!

52 奥威尔与索妮娅

56 和平地说出你心中的真实

60 萧乾在英伦及其英文著作

69 佛教西传

72 在体物吟咏和歌哭无端之间

76 《金花集》五十年后再版

第二辑:序文

81 《塔里塔外》序85 对权势说真话的内在鞭策

90 《文化人的心事》序

93 一个当代知识人在经业内外

98 《当代马华文存· 政治卷》主编序

104 草昧风云十年剑

111 《槟榔屿华人史话》序

116 语言的逃亡

125 再说一遍“拒绝遗忘”

131 《日本手》序

134 《南溟脞谈》序

141 打捞五十年代华校学运的集体记忆

151 马华文字人的谱系

156 荒原里伸颈瞭望的笔尾獴

164 《槟榔屿华人寺庙碑铭集录》

169 《亮丽人生》序

175 往复商量加邃密

179 诗人野火试说

188 碧澜风雅遗韵长

194 他拷问我们的集体良知

第三辑:品人说画

201 侧写陈瑞献209 泯灭身段,说话像人话

213 雪莉如何变成阿莉佳

218 普拉姆迪亚和他的时代

222 一个Mat Salleh

224 星洲旧臣终老南洋

230 耿介一士

232 北马人林水檺

235 当世人间大药师

237 此中自有我在

242 构形旋律

245 他者与中国中心文化心理

252 深耕心田

260 画中岁月

张景云 《反刍烟霞》

ISBN:978-967-17921-3-1

定价:RM30.00

邮购:RM25.00(含邮费,仅限马来西亚)

邮购网址:unamuno1101@gmail.com

《反刍烟霞》自序

自序

这本集子所收的文章都是陈年旧作,最早的一篇已有四十年了,收拢在一起都为一集拿来出版,不怕让人取笑明日黄花吗。幸好这些东西都没有所谓时效性,而且自己也还有点儿自知之明,知道自己的这类有味文字还有些读者,或者像国忠对他的学生所说的,张某的文章“好看”。这也没办法,我这一辈子恐怕也写不出无味的文章,因为我一身都渗透着古里古怪的味道,嘴里的苦味一开口就向世界喷射;鲁迅了解狂人最为透彻,狂人的存在就是对这个世界、这个大部分由权力与富贵的饕餮帮所主宰的世界的一种精神虐待。狂人者,无味世界之强烈味道也。

读者读者你不要被我吓跑,这本集子里的文章没那么了不起,实在只是些不合时宜的东西,看了不会变天,不看老天爷也不会跟你翻脸。书话、序文、品人、说画,这些篇什所告诉你的,就是作者过去四十年间所感兴趣的一些东西,兴趣反映关心,此外就是随志因缘。人生蓬飞萍转,生涯白驹过隙;读者手中灵思,文字雪泥鸿爪。珍重,珍重。

知堂老人说他给人写序,“以不切题为旨”,我倒没有这么严格,若有切题的话要说就说那么两句,其余的就自己天马行空自说自话,反正要浇自己的块垒,也得有机缘借到别人的酒杯。

书话那些小品,由于是在一小段时期内写定期专栏,让我有机会谈谈一些“过时”了的作家,特别是那些自己青少年时期心仪或留意过的大陆滞港老作家,如叶灵凤和曹聚仁(当年没人称他们为流亡作家),以及新加坡那位终生被人“茶!”的郑子瑜。我若是以后还会写书话,首一两篇应该会写高贞白(高伯雨/林熙)和徐訏,说来说去,这样只是满足自己怀旧的需要而已。写到这里,回头看看那几个名字,不觉惊呼“士生季世”。其实何止是季世,简直是地狱!表面看似太平盛世的凶年。

说画的文字只收五篇,实在是不能代表我这方面的产量(这样仿佛是说自己一贯都在经营,其实正好相反)。譬如近年给杨可均画册写的序文,中英各一,倒是英文那篇说了些重要的意思,唯碍于体例不得收入,而给郑剑峰写的那篇也是如此。至于在新加坡刘抗论坛发表的那篇讲稿,则由于当时邂逅中化百年校刊编委之一的李凌千先生,承他热心邀约将英文讲稿自行译写为中文,遂得以收入那本纪念册中。

〈深耕心田〉这篇序文有点小故事,颇类似当年诗人端木虹请温任平写序而不刊用,结果引来温氏弟子对征序者大张挞伐,那些文章就登在我当年所编的文学评论副刊〈文会〉上,那已是八十年代中期的事了。

郑浩千先生请求我给他的个展展刊写序,那展览是由马大中文系毕业生协会主办,结果展刊没采用,只是使个人来个两句话的电话,说展刊编者陈清龙副教授(?)决定不要采用。不采用有个理由,那理由只能说是借口而已;交稿时限没有逾期(相当早就交稿),文章篇幅长以致展刊多印两三面,赞助人拿督陈广才会心痛吗,而这不是都在预算中的事吗。

郑某要我为他的个展写序,最早一回是在1985年,其时我到吉隆坡和进入《南洋商报》不过九年,“社会生态”还很生疏,郑先生与我根本是陌路人,我也根本没有想到要重操七十年代在新加坡用个英文化名写“美术文字”的旧行当。然而郑先生跟我和两三位美术界人士坐在一起不到半个小时,就开口请我给他写序。老天爷知道,进发二十五年前就看透了,我是个不懂得say no 的人。就这样我就给郑先生那次个展写了三篇文字,两篇英文特写分别寄去刊登于《星报》和《新海峡时报》,中文那篇刊登在《南洋商报》的〈商余〉副刊,用笔名张黛;这个笔名就是从过去用的英文笔名演化而来。

这样叙述似乎有点儿蹊跷,在新加坡时我写的是英文,评说的也主要是“西洋画”(油画及其他),郑先生是向“国画家”竺摩法师问艺的(当然他负笈台湾时有机缘亲聆謦欬的大师更不在少),我是个“红毛屎”——郑某是不是问错了人?〈此中自有我在〉此文就收在此集中,这是一篇最为循规蹈矩的“面对作品”的“中国画”(我青年时代还改称为彩墨画,后来不知怎的却变成水墨画了)赏析文字。中国画的画论,说画只是一半内容,另一半都是高蹈的创作心理学,这篇小东西出自一个“红毛

屎”之手,还算不辱使命。

在那以后的整三十年,我跟郑先生基本上是没有往来,直到有一回国忠召集了他的几个朋友帮他办一个活动,我这才又见到他,这样就引出那篇终于见弃的文字〈深耕心田〉。由于没有给收入展刊,收在这本集子里算是首次面对读者,因此不能不交待一下此文的原委,而那见弃的馊事也不能不顺便说一两句,毕竟序文这东西该当怎么写,求序者该当怎么处理,都不是芝麻绿豆的小事。

作家或画家求序于人,所求的是什么?萧遥天在《中国人名的研究》的后记里说,给他写序的饶宗颐太客气,应该对他的著作更认真严厉的指谬匡正,这话是认真的吗?(这两人年轻时在潮州县志馆共事过。)写序的人要不要认真,要如何取得平衡,当然不是易事,所以周作人的“以不切题为旨”其实是避重就轻之道,一溜烟就钻出了逃生门。我自己较晚近给人写序或品弟别人,喜欢多说好话,这一方面是给自己赎罪,年轻时犄角尖、视角窄小,看来看去尽是看到不顺眼的事,另一方面则是觉得本身明明一无是处,却还是有人莫名其妙的赞你两句,实在受之有愧,回想之下就会看到一个个满身都是缺点的人,细看却还是有一两点 redeeming grace,于是就非常为他高兴。老化有很多迹象,这大概就是其中一样。

把〈深耕心田〉收入此集,还有一层更为深刻的意思,这是我还得花一点笔墨点拨一下的。在美术这一门道,学与术,我算是走过一段寂寞的路,这里但说“写画”(以文字评论画艺),在认识上跨度不可谓不大,这一点不能不说与时代和“历史性”密切关联。一个画家在卅五岁时怎么画,到得七十五岁时或可仍然那么画,评者只能说那是德性,然而“写画”者则没有这般宽容的余裕。画人可以心中毫无历史性(historicity),“写画”者则必须以历史性为中心参照系。或者进一步说,赏析性的画评文字,直面画作而不及其他(主要是历史性),这是不能被考虑纳入美术史的文字,那本质上是英文所谓的 Journalism。美术史(画史)不是由一长串的画人小像排列而成的人名录,而赏析性

画评只是这类货色。我过去所写的很多“写画”文字,只能归入这一类。

美术史所处理的历史材料,基本上是作品(绘画、雕塑等)所表达的美学思想的流变与斗争,作品与艺术家基本上是作为范例出现在美术史里的。这一点在世界各国文化史上素来都是如此,并不是(以西洋言)出现了现代主义这个崇高的分水岭之后才有这个认识。我这个“写画”人基本上就是个现代主义的乳儿,五六十年代抽象画花开到荼靡,Henry Moore 和 Barbara Hepworth的石雕凿了洞,installation 让观赏者围绕着景物环行,政治抗争群众的Sit-In把美术界限扩张向群体行动,“Art / Painting Is Dead”(Lesson Learned)!然而我已不能在美学思想上跨过后现代主义发端期的大坎。我发现自己青春岁月所爱慕的人物画和抽象画还在心中掩掩映映,最多只跨出assemblage的一小步。

我发现自己在回味着余光中谈艺术家的夭折与老成的分野。1961年,心中怀着几许憧憬的我在漆木街印度百货商店买到Wassily Kandinsky 的《Concerning the Spirit in Art》(1912年问世)和 Daniel-Henry Kahnweiler 的《The Rise of Cubism》(1920年问世),这两本现代美术经典画论其时由Robert Motherwell编入他主编的一套画论丛书中。现代美术一整个百年里,走了多少路,绘画已被宣布终结,而我是不是还要在一个长方形的框框里寻寻觅觅。(R.Motherwell 是纽约画派要员之一。当年的槟城有一种印度人经营的百货商店,单间店面,售卖男恤衫和胭脂,有些还售英文书,我就在漆木街那间陆续买齐Andre Gide和 Carson Mc Culler。)

一个人身上同时怀抱着创作与评论的两种冲突的冲动,可能是一种诅咒。在当代马来西亚的文化生态里,要求画人拥有历史性意识当然是奢求,作画对他们多数人是一种梦游,而作为写画人的我

又何苦死抱这令人厌恶的历史性到处说法。即使是那些跨出了长方形框框的冲浪人,大概也是不知历史性为何物的。当代美国小说家兼随笔家Thomas Mallon在回忆Mary Mc Carthy时,感叹当代美国小说家的群体堕落,说小说家们没有批判意识(critical faculty),甚至缺乏可感见的美学旨趣(discernible aesthetic)。(M. M. 三十年代开始写书评和小说,首婚Edmund Wilson,他们都是Partison Review的文评台柱。)画人可以不理,写画人却不能不理这所谓的历史性,从“绘画已死”之后以迄今天的这个蛮荒似的大坎,该当如何跨越,就只好不要再面对一幅幅的长方形框框了。

2020年6月17日

《反刍烟霞》封底文案

作者为朋友写序,自言取径仿知堂老人“以不切题为旨”,只是有切题的意思就说两句,否则就天马行空自说自话。书话篇章特选寂寞的作家学者来谈,如叶灵凤、郑子瑜,品人特爱介绍无名的著名作家S. K.Tan,以其泯灭身段、说话像人话。

作者早年在石叻以英文写画评,来隆后兼用中英文以笔名发表,此期主要面对画作只说赏析,近期始执(美术史)历史性(今史)中轴而出以烛照画人品类,以人见画,明鉴人以品第画,论“南洋画派”先行者刘抗则借鉴后现代论述以直指中国中心文化心理之底蕴。

张景云作品试读2

我自己在青年时代也曾经尝试与汉字中文决裂,用英文写诗、写画评,向英文西方吸取文化思想资源,甚至想干脆做 个“红毛屎”了此一生,无奈生活弄人,逼我投进一家华文报馆 当个斯文苦力,真是落了个 life has no programme 的谶语。被儒家 思想和封建统治宰制荼毒了的汉语中文,还有什么可观的?大概 只有诗经楚辞、唐诗宋词元曲、水浒红楼说部,这些东西之所以 好味道,实在讲因为里头含鸦片太多,吃多了人要变成性格上的 孱夫,只有回顾而没有前瞻的能力,把你带进死胡同。启良的诗在语言上是站临于一个两难的断崖边上,我们这些马华文字人何尝不是?我们大家都背负汉语文字现代化只百年历程就如此不堪 的原罪。

——马华文字人的谱系

张景云作品试读1

因此美国前世纪末“metaphysical club”大儒们传播下来的人文精神传统固然要节节退守,中国作为五四新文化运动反应的新 儒学也可以休矣;在我们这个边陲地带,也就只剩下“你年老,因此你有罪”这种文化了。今天若有人问我何谓文化,我会说你在马大中文系或美国博士班所学到的那些东西,都不会比这一 样“寿则辱”文化更实在更深刻。 这无关乎年轻时激进而老大时保守,我今天仍未进苦雨斋里 吃苦茶,心头的不满只增无减,只是自己越来越无路可走,似乎 写几篇小文章也有深重的罪愆感。文章满纸文化霸权批判的精 英,本身拼命滥用语言暴力和营建文化霸权,犬儒之尤,难道是因为历史评价和千秋名节其实不过是今天几张薄纸上的满口谎 言,历史是最容易蒙骗的?

——草昧风云十年剑

订阅:

博文 (Atom)